「都市と建築 ― 建築に表出する病理の行方」

i 坂牛卓「可能性の包容」、篠原一男編『篠原一男経由 東京発東京論』、鹿島出版会 2001、p.214

ii ソジャは次の座談会でこの言葉を使用している Soja, E., Finch, P., Steel, J., Scott, A., Moss E.O., Prix, W., Jameson, C., Jencks, C., Porphyrios, D., Moller, C., Hutchinson, M., Erskin, R., Rhowbotham, K., “ACADEMY INTERNATIONAL FORUM Learning From Los Angeles” , 1993, Royal Academy of Arts, Gallery III、London1994, 、in World Cities Los Angeles, London: Academy Edition, 1994, p. 48.

iiiホルヘ・ルイス・ボルヘス(牛島信明 訳)「アレフ」、1945.『ボルヘスとわたし』、新潮社、1974、p.21

ivエドワード・W.ソジャ(加藤政洋 他 訳)『ポストモダン地理学』、青土社、2003

v エドワード・W.ソジャ(加藤政洋 他 訳)『第三空間―ポストモダンの空間論的転回』、青土社、2005

vi Soja, E., Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Blackwell Pub , 2000

vii op. cit., エドワード・W.ソジャ『第三空間―ポストモダンの空間論的転回』、p.12

viii ミシェル・フーコー、(工藤晋 訳)「他者の場所―混在郷について」、(講演1967)、蓮見重彦、他監修『ミシェル・フーコー思考集成X 1984-1988 倫理/道徳/啓蒙』筑摩書房、2002

ix op. cit., エドワード・W.ソジャ『第三空間―ポストモダンの空間論的転回』、p.207

x ibid., p.281

xi Jencks, C., Heteropolis: Los Angeles : The Riots and the Strange Beauty of Hetero-Architecture Academy Edition, 1993

xii チャールズ・ジェンクス(竹山実 訳)『ポストモダニズムの建築言語』、a+u1978年10月臨時増刊

xiii ロバート・ヴェンチューリ(伊藤公文 訳)『ラスベガス』、1978、鹿島出版会

図2

フランク・O・ゲーリー グッゲンハイム美術館 ビルバオ 1997

ⅹⅷ 坂牛卓+谷川渥「建築の質料とモダニズム 美学のフィールドからの視線」、谷川渥対談集『芸術の雨中誌』、右文書印、2003

図3

ザッハ・ハディッド 現代アートセンター シンシナティ 2003

ⅹⅸ ed. Leggio, J., Deconstructivist Architecture, MOMA, 1988

ⅹⅹ Wigley, M, “Dedonstructivist Architecture” , in , ed. Leggio, J., Deconstructivist Architecture, MOMA, 1988

ⅹⅹⅰ Vidler, A., “Beyond Baroque”, in Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture, MIT Press, 2000, P.192

図4

エリック・オーエン・モス ザ・ボックス 外観写真 カルバーシティ 1994

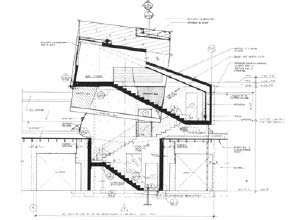

図5

エリック・オーエン・モス ザ・ボックス 断面図 カルバーシティ 1994

ⅹⅹⅱ ibid.,p.198

図6

ル・コルビュジエ サボア邸 ポアッシー 1931

ⅹⅹⅲ ibid.,p.199

ⅹⅹⅳ ibid.,p.200

ⅹⅹⅴ ibid.,p.201

xxvi ヴェルフリン(守屋謙二 訳)『美術史の基礎概念』、岩波書店、1936

図7

フランチェスコ・ボロミーニ サンタンドレア・デッレ・フラッテ ローマ 1665

xxvii J=L・ナンシー(西谷修・安原伸一郎 訳)『無為の共同体』、以文社、2001

xxviii ジャン=リュック・ナンシー(西谷修 編訳)『侵入者』以文社、2000、p.,64

xxix op. cit. , J=L・ナンシー(西谷修・安原伸一郎 訳)『無為の共同体』、以文社、2001、p.64

1. 序

・都市的でない都市

1984から85年にかけて僕はロサンゼルスに住み、UCLAに通った。卒業後10年以上を経た1998年の暮れ僕は原稿を書くためにロサンゼルスで数日を過ごした。期せずしてこの二つの時期はナンシーによる10年の隔たりがある2つの論考の執筆時期に近い。 その意味で僕とナンシーはとりあえず似たようなものを見ていたということになる。

1998年とシの滞米後、僕は東京とロサンゼルスの比較論「可能性の包容」を記したi。それはロサンゼルスを東京との比較において都市性が希薄な都市と特徴づけるものであった。 都市性が希薄とは、都市が一般に保持している異質性、現代性、密度感、イメージの骨格、アクティビティ、それら全てがロサンゼルスにおいては東京の過剰に比べて希薄であるということである。そうしたロサンゼルスをUCLA教授エドワード・ソジャの言葉を借りて、僕はCITY-WITHOUT-A-CITYと呼ぶことにしたii。 それは序文でバイイが言うように、「ロサンゼルスを非=都市(ノン=ヴィル)の範例(パラディグム)にするという一般的な傾向」とは異なり、「可能性の包容」という別の、しかし重要な都市的と思われる要素を持つことを指摘するものであった。こうした都市的でない都市というロサンゼルスに対する僕の認識はナンシーのそれと共有する部分を持つと思われる。 ナンシーは第一部冒頭でこう語る「・・・ロサンゼルスでは、都市の観念、イメージが、溶解し、極度に引き伸ばされ、さらには風化するだろうが、消滅はしない」。

・とりとめのない都市

ナンシーは10年後1999年第二部においてこの都市的でない都市ロサンゼルス(=「遠くのロサンゼルス」)に現代都市の典型を重ね合わせ、「遠くの都市」を記した。ここでの彼の記述はとりとめも無く流れ出るラジオ音声のようである。延々と際限なく続く都市。そしてそれは遍く都市及びその周縁と思われるところへと続く。 紙幅の制限が無ければエンドレスであるように思われる。貧困、工事、建物、ダイエット、映画、銀行カード、郊外、コンドーム、ホットドッグ、紙ナプキン、交通、身体、市場、ドーム、邸宅、ケーブルカー、歴史保存、場所、市民特権、仲買人、技術、道、ダクト、伝染、夜、煙突、植物、政治、共存体、カースト、ラブシーン、盗み見、、、このとりとめの無い都市像が何を語り、 そしてその都市像の中で建築には何が可能なのかを探ることがこの論考の主眼である。それはナンシーに示唆された私の読解ではあるが、ナンシーが語ろうとする都市と建築に漸近するものかもしれない。

2. アレフからan-Otherへ

・グーグルアース(Google Earth)とアレフ

ナンシーによる延々と続く都市は出来事であったり、物であったり、抽象的な観念であったりする。確かに現代的な都市の中で僕等はこうしたありとあらゆる不確定で流動的な体験をしている。まさにテレビのチャンネルを変えるように、あるいはネットサーフィンのごとく、瞬時にそして同時に様々なことを体験していることを実感する。 そんなとりとめの無い都市体験を成り立たせている要素は沢山あるのだが、その中でも速度に負うところは大きい。シークエンシャルな視覚的体験は機械的交通手段によって大きく変更されている。多くの線的な都市体験は点的なものに変わりつつある。更に早い高速交通手段(リニアモーターカーや飛行機)はメガロポリスを飛び越え地球規模での点的な都市の連鎖体験をも生み出している。 つまり空間をワープしながら地理的距離を捨象するような体験である。そしてネット上では事実そうしたことが既に起こっている。グーグル(Google)がはじめたグーグルアース(Google Earth)というサービスである。ご存知の方も多いと思うがこれは2005年から始まったネット上で地球儀を拡大・縮小できるサービスである。その画面を開くと宇宙に浮遊する地球が現れる。 アメリカ上空数万キロから地球儀を見るような画面である。そしてそこには地球に接近するボタン、遠ざかるボタン、地球を右回転・左回転させるボタンがある。これらを巧みに操れば、およそ5秒くらいで自らが見たい地球のどの場所にも行けるのである。今のところデータの精度は場所によって異なるがマンハッタンあたりは全ての摩天楼が3次元データで入っている。道路に立って街を眺めることもできる。 我が家のあたり(東京四谷)は自分のマンションがしっかり確認できる。この画面からは地図を見るのと同様な感覚を得るが地図と異なるのは移動速度と解像度を瞬時に変えられる点である。

さてグーグルアースとまるで同じようなものをアルゼンチンの作家ボルヘスは60年まえに想像逞しく小説の中に登場させていた。それは「アレフ」と呼ばれるものであった。

アレフの直径はおそらく二、三センチメートルにすぎなかったが、そこに全宇宙が、縮小されることもなく、そっくりそのまま包含されていた。個々の事物(たとえば鏡の表面)はそれ自体無限であった、というのは、わたしはそれを宇宙のあらゆる地点からはっきり見ていたからである。わたしは芋を洗うような海水浴場を見た。曙光と夕日を見た。合衆国の群集を見た。黒いピラミッドの中央で白金色に輝く蜘蛛の巣を見た 。

そして都市の体験がグーグルアースという現代のネット上のサービスに象徴され、それを予期したかのように、その昔書かれた想像上のアレフという物体は地理学者を啓発した。

・アレフとソジャ

アレフに啓発されたエドワード・ソジャは有名な一連のポストモダン地理学の論考を展開した。氏の論考は『ポストモダン地理学』(1989)iv 『第三空間』(1996)v 『ポストメトロポリス』(2000)viの三部作といわれている。この最初の著書の「はしがきとあとがき」(この題名で著書の冒頭に付されている)の冒頭に「アレフ」は引用されている。 そこでは、「ボルヘスによってアレフでの空間的体験を文字という時間的な流れの中に記述することの難しさが語られる。 そしてそれに同調するソジャは、困難ではあるもののそうした空間性こそが歴史性に代わるポストモダン地理学の持つべき新機軸であることを語る。つまり都市体験とは終わり無き連なりが同時的に受容されるものであり、時間的経過の中に歴史的に並べられるものではないということである。そうした空間性を重視した地理学が「空間論的転回」と呼ばれるにいたるわけである。

さてソジャのこうした空間性=とりとめのない終わりなき連なりは言うまでも無くナンシーの都市体験の把握に重なっていると思われるのだが、こうしたソジャの思考は次作『第三空間』では次のように展開する。

私は読者の皆さんに、これらの議論について偏見を持つことなく本書を読み進めていただきたい。少なくともしばらくの間、「どちらか」という選択を迫ることはやめにし、「どちらもboth/and」という論理の可能性を考慮してほしいのである。・・・〔中略〕・・・それは、あらゆる二項対立、思考と政治活動をわずか二つの選択肢に限定するすべての試みに対して、もうひとつの=他なるan-Other選択の組み合わせを差し挟むことで応答しようとするものであるvii 。

つまり「終わりなき連なり」を文章化する時の困難さの解消はとりあえず、二項対立の選択的思考を排除して三項目を吸収するという新たな思考の枠組みを備えることに向けられた。そこでこの「もうひとつの=他なる an-Other」を導きの糸としながらこれ以降の論を展開してみたい。

3. フーコーとジェンクス

ソジャの an-Other という概念は自ら語っているとおりミッシェル・フーコーによるところが大きい。フーコーは1967年に「他者の場所–混在郷について」なる講演viiiを行っている。ソジャはこの講演を支離滅裂な議論としながらも、ここから多くを受け取っているix 。簡単にフーコーの論理を跡付けてみよう。 先ずフーコーは歴史的な空間の変遷を中世、近世、現代と区分し、それぞれの特性を序列(聖なる場所、世俗的な場所、保護された場所、無防備に開かれた場所、都市と田舎、等)、延長(ガリレオによって原理化された、無限定に開かれた場所における運動)、関係(機能配列の要素間関係)とする。さらに現代のこの関係性の都市を詳細に眺めるならば、指定を裏切る場所があるとして次のように述べる。

他のすべての指定用地と関係しつつもそれらを裏切るそうした空間は、大きく二つのタイプに分けられる。第一に非在郷・理想郷(ユートピア)である。それは実際の場所を持たない指定用地である。・・・〔中略〕・・・ところでそれと同様に、恐らくあらゆる文化や文明の内部には、社会組織自体の中にデザインされた、現実に存在する場所でありながら一種の反=指定用地であるような場所がある。それは現実化した非在郷ともいうべきものであって、そこではその文化の内部にある他のすべての指定用地が表象されると同時に意義を申し立てられ、逆転させられる。 そこは、具体的に位置を限定されているのにもかかわらず、すべての場所の外部にある。この場所は、それが映し出し物語るあらゆる指定用地とは絶対に別のものであり、それゆえ私はそれを非在郷と対比させて混在郷(エテロトピ)と呼んでみたい 。

現代都市が近代都市計画概念で機能的な整備をされつつもそれと並行してそこでは常に別の何かが生まれているという現実をフーコーはつかまえ、そうした別の何かに潜む混在郷の存在を指摘するのである。フーコーは続けてこの混在郷の原理として弱者、死、異空間の並置、時間、開放等と言う都市の病理、歴史、タブーと言ったものをあげる。 フーコーの指摘した近代都市の闇の部分に現れるそうした混在郷にソジャは注目し、そこに潜むan-Othernessを二項対立のeither/orでは脱落する危険があるものとして掬い上げるべくboth/and から生まれる第三項を措定したのである。さてこうした哲学、社会学からの都市把握とは一線を画し、建築の側からロサンゼルスの混在=ヘテロな性質に注目していた人物がいる。ソジャ同様UCLAで教鞭をとっていたチャールズ・ジェンクスである。彼は1993年『ヘテロポリス、ロサンゼルスーヘテロ建築の混乱と奇妙な美』 を著した。 彼はここでロサンゼルスの人種、ライフスタイル、言語、植生、動物、などの異種性を分析しつつ、そこで発生する建築を議論する。

・第三項を呼び込むこと

ジェンクスは『ポスト・モダニズムの建築言語』(1978年)xiiでミースの建築を一義的であり解釈の可能性が狭隘であることを非難した。そしてミーシアンな建築に埋め尽くされた近代都市の終焉を宣言し、返す刀で多義的な建築、意味の豊穣な建築を称揚した。ジェンクスの論はヴェンチューリの『ラスベガス』(1972年)xiiiとともに歴史主義を主流にしたポストモダニズム建築の流れを加速した。そうしたジェンクスの基本姿勢は、ヘテロ(異種=多様)な都市・建築へ連続するのだが、そこに生じた微妙な差異にも見逃せない重要性がある。 30年前の結論は「ラディカルな折衷主義」であり意味の多用性を招来するための様式の多様性であった。しかし15年後の著書はヘテロアーキテクチャを単なる多様性を超えて、原理主義と多文化主義の袋小路を超えるものとして位置づけている。それはソジャの説くAn-Other;二項対立によって物事を切り捨てず、むしろさらに他なる何かを組み込むという姿勢へ繋がる。そしてそれは折衷的に多元性を標榜することではなく、モダニズムかポストモダニズムかと問うことでもなく、それらを包含するような三つ目を想定する態度である。

4. an-Otherの建築

・ゲーリー自邸

1985年僕はUCLAのスタジオの仲間とフランク・O・ゲーリーの自邸を訪れた(図1)。当時のゲーリーは博物館、美術館、数々の住宅を設計してはいたが現在のようなスター的な地位を築きあげた建築家ではなかった。ロサンゼルスにはあのシーランチの設計者チャールズ・ムーアが君臨していた。私自身、このグレイ派の首領ムーアのインクルーシブな設計手法を一目見たくロサンゼルスまでやってきたのである。しかしムーアもさることながらゲーリーの建築はムーアの主張を徹底したものであることに気づかされた。当時のゲーリーは、僕の印象で言えば、ムーア以上のインクルーシブネスだった。 つまりその場にあるものを何でも混入させてしまうような建築だった。自邸で一躍有名になった工事現場のフェンスネットや単管足場、スタッコ、木材、カラフルな色彩、ロサンゼルス的なものはとにかく取り入れられていた。それが証拠に、日本の雑誌を見て知っていた彼の異様な形と質感は現地に行くとさほど周囲から浮き上がっていない。むしろ溶け込んでいる。自邸を探すのに苦労したのを今でも覚えている。さらに言えば、その内部空間における爽やかなロサンゼルスの光が射し込むあの有名なキッチン上部のトップライトにしてもそうしたトップライトは これもロサンゼルスのちょっと気取った家には何処にでもあるようなものなのである。

ゲーリー自邸は既存建屋の増改築である。つまり半分は既存、一部壊してトップライトが付け加わったり、既存の周囲に工事現場のネットが手すりがわりに回されたり、そして庭の周囲に工業材料のトタン板が張り巡らされている。それらは、既存か新築かという二項対立的な手法では作りえない、既存の上に覆い被せる方法なのである。およそその明確な線引きは無く、部分、部分に付加されているのである。それは今から思えば正にan-Otherの思考の具現化と思えるものであった。つまりソジャの提唱するan-Other、フーコーの言う混在郷がここに見え隠れしているのである。

・either/orの思考

数年前僕はある大学で「建築の質料と形式」という講義を行ったことがあるxiv。もちろんそれはアリストテレスの質料因・形相因を念頭に置いていた。アリストテレスがレンガを積み最終的に形を生む建築の姿を見てこの概念に辿り着いたように、質料と形式は建築の最も基本的な要素であり、何をいまさらというところだが、この2つは芸術史的に概観すれば近世において圧倒的に形式重視に傾いたのである。カントが建築で重要なのは形式でありその色は二の次であるとしたxvのを初めとして、近世美学は形式重視の美観を定めそれは確実に建築のモダニズムに継承された。 さらにイマヌエル・カントが人間認識のアプリオリな基礎を空間と時間に定めたことに端を発し、アドルフ・フォン・ヒルデブラントを初めとする視覚と空間の発見が相乗的に結合し空間は形式の基礎となりその重要性に拍車がかかったxvi。こうした形式重視の末に、忘れられた質料がどう現れるか、あるいはそうした態度への反省はいかなる形で発露するであろうかというのが講義のテーマであった。もちろんここで私は質料と形式の二項対立図式において形式を選択していたモダニズムに反して質料を重視した建築を提唱する気など毛頭無かった。むしろこの2つがどのような両立を生み出していくのかその可能性を考えていたのである。 さらにその後この講義を発展させ、建築のモノサシという講義を作成したxvii。それは建築を思考する10の枠組みを考えそれぞれを「甘い辛い」のような対義語で表した。そしてモダニズム初期からの建築の流れがその指標上のどのあたりを推移しているかを分析した上で、今後の建築は十の指標のそれぞれにおいてそのどこにあるのだろうかと考えた。そのときのポイントは「甘い辛い」のどちらかではなくその中庸つまりはソジャの言葉を借りれば、either/or ではなく、both/and のポジションつまりは「甘辛い」の探求を行っていた。そんなboth/and のひとつの事例がゲーリーの自邸であったことは既述の通りである。

5. バロックを超えて

・質料性とバロック

さてゲーリーの建築はその後大きく変貌をとげる。それはビルバオのグッゲンハイム美術館に象徴される自由な曲面の重合である(図2)。

自邸を設計した昔からゲーリーは魚好きで有名である。魚を模し、あるいは魚の形そのものを建築形態の中に取り込み、局所的に3次元曲面を建築に登場させていた。 しかし最終的に建築全体をそれで覆い始めたのはビルバオが最初であり、その後ウォルト・ディズニー・シアターをはじめ数々の建築をあの大胆な鳥の羽ばたきのような 曲面の中に埋没させるのである。

建築の質料性に拘泥していたころ僕は、谷川渥氏と対談を行った。テーマは「建築の質料とモダニズム」というものであった。谷川氏はモダニズムが一枚岩ではなく、常に形式の陰に質料性は抑圧されており、抑圧された質料性は周期的に噴出している。 と語り、そうした噴出を「バロック的」と呼んでいた。対談の最後の方でゲーリーのビルバオを見せたところ氏は「バロック的ですね」と語っていた 。 ところでビルバオのグッゲンハイム美術館が世に登場したことで世界は「こうした建築」を肯定したと思われる。「こうした建築」とは一言で言えばとてつもない形を持った建築のことである。 ゲーリー以外の建築家の名をあげるなら、ダニエル・リベスキンド、レム・コルハース、ピーター・アイゼンマン、ザッハ・ハディド、コープ・ヒンメルブラウ、ベルナール・チュミ等である(図3)。

そして彼等は期せずしてビルバオが竣工する10年前ほどフィリップ・ジョンソンが企画したニューヨーク近代美術館)における「デコンストラクティビスト・アーキテクチャー」展 に出展した建築家達であった。 当時、その展覧会に実作を展示できた建築家はゲーリーを除けば殆どいなかった。ところがこのビルバオ竣工以降世界中に彼らの実作が建ち始めたのである。 それはもちろん時代が彼等のデザインを呼び込んでいるのであるが、ビルバオがひとつの引き金になっている。マーク・ウィグリーは彼らの建築が非構築的な特徴を共有することから、デコンストラクティブとグルーピングした 。 当時は少数の建築家によるデザイン傾向であったものがその後20年近くの時間経過の中で幾分変化しながら今日では建築界を二分するデザイン潮流のひとつの極に位置していると言ってもいいのではないだろうか (その対極は抽象的なミニマリスティックなボックスである)。谷川氏によってゲーリーに冠せられたバロック的という言葉を大きなデザイン潮流全体に敷衍するのは早計ではあろうが、 その言葉がゲーリーの固有性を超え時代の共通感覚のひとつとなっていることはあながち間違いではないだろう。

・モスの病理

ロサンゼルスを代表する建築家エリック・オーエン・モスの建築についてアンソニー・ヴィドラーが短い論考を記している。`Beyond Baroque` 「バロックを超えて」xxiというタイトルである。

モスはロサンゼルスの中でもカルバーシティと呼ばれる工場や倉庫が多い都市の中に多くの新築・改築の建物を設計している。多くは、オフィス、工場、劇場、倉庫などの複合施設である。 それらは建築に大きな風穴を開けながら腫瘍のようなコブをねじ込んだ暴力的な建築群である(図4・図5)。

そうした建築をヴィドラーはどのような視点からバロックを超えたものと判断しているのか。 彼は先ずモスの建築がはらむ内外の空間の流動性に着目しそうした相互貫入性をジークフリート・ギーディオンのル・コルビュジエ分析を引きながら説明し始める。

モスの空間的複雑性をモダニズムからの直接的な系統の中に、特にギーディオン独自のモダニズム空間の定式化(キュビストの空間としてのモダニズム空間)として見る方法がある。 ギーディオンはル・コルビュジエのサボワ邸の説明においてこのことを要約している「サボワを単一の視点から理解するのは不可能である。それは字義通り空間時間の構築である。 家の本体は全ての方向に中空にされている。上からも、下からも中からも、外からも。xxii(図6)

さらに、ヴィドラーはギーディオンがこうした空間の流動性がボロミーニを初めとするバロック建築家が試みていたという認識をひきながらこう続ける。

こうした相互貫通や多視点透視はギーディオンが「バロック」の特質―それぞれを自由にする空間の連結や構造―と考えた理想的な視覚に不可欠なものであるxxii。

こうしてヴィドラーはギーディオンに棹差し、モスをバロック的と第一次的に把捉する。しかしそれでは終わらない。ヴィドラーはモダニズムを父とする「バロック」の限界を指摘して、こう述べる。

17世紀的状況よりモダニストの空間爆破の夢に依存する「バロック」というコンテクストにおいてモスの最近作はギーディオンの発展的希望とベンヤミンのメランコリックな病理学の交差上にあるxxiv。

つまりギーディオンが説く新たな視覚からだけではモスのバロックは説明がつかずメランコリックな病理というベンヤミンの概念にも応援を頼む。そして更に続けてこう語る。

モスの作品群を理解するにはある種の病理が必要であるし、その理解法とは調和や自律性に則して形成された作品の中にも不調和や不可能性を認めるかあるいはそうでなければ、 見捨てられた建物や敷地やランドスケープに暴力的に新たな息吹を注ぎ込む不安的な表現方法を理解するかそのどちらかであるxxv。

モスの建築は現地に行ってみれば分かるが確かに最初は薄気味悪い(カルバーシティという不慣れな土地の雰囲気も手伝うのだが、もちろんそれは副次的な要素である)。 それは動物園でグロテスクな爬虫類、あるいは見慣れない奇妙な動物を見ることと類似した体験である。それは未知で読解不能なものとの邂逅である。 しかし奇妙な生物が世の中にいるのは宿命か必然か分からないが、事実である。この事実は受け止めざるを得ない。モスの建築もその意味で受け止めざるを得ないし、 厳然と都市の一部なのである。

6. 病理を分有する都市

・病理の建築

バロック絵画の特質を肯定的にルネサンスとの対比によって浮き彫りにしたのはハインリヒ・ヴェルフリンであるがそのときのバロック性は絵画的、深奥、非構築的、単一的統一性、不明瞭性という5つの特長にまとめられたxxvi。 ヴェルフリンの弟子ギーディオンはこれらの絵画的特質を参考にしながら建築的特質として、壁体のうねりと相互慣入を抽出したのである(図7)。そしてそれらの性質が既述のとおりモダニズム的多視点的視覚において結実したと捉えるのである。

それゆえにヴィドラーはギーディオンを引きながらモスの建築の相互貫入性をその完成形を持つモダニズムの視点から捉え、逆にバロックへ遡る。しかしそうしたモダニズム経由のバロックでは把握しきれないモス(都市)の病理に突き当たり、むしろ、 その病理故にモスはバロックを超えた何かに進む可能性を示唆するのである。しかしバロックとはその語源がポルトガル語のBARROCO=ゆがんだ真珠であったことを思えばその成立の端緒からある種の病理を内包していたともいえる。

近代都市が追いやったものを包含するフーコーの視線は病理もそのひとつに含んでいるがフーコーに触発されたソジャ、そしてソジャの都市認識に重なりを持つナンシーのいずれの視線にもある種の病理は内在していると思われる。

・病理との共同

ナンシーの共同哲学の中に分有という概念がある。人間の死の体験の分析から始まるこの考えは次のようなものである。他人の死は経験できても自分の死は体験できない。しかしそして他人の死の経験は去るものと送るもの双方の限界をこの別れという経験を通じて双方で分かち合うことで成立する。 ここに人間は根源的に分かち合う何かを所有する(=分有)存在であると考える。そしてこの分有が人間の共同の基礎にあるとナンシーは考えるxxvii。そしてそれぞれの場面における他者との 接触を通じて主体の輪郭は形作られるとするxxviii。そこに彼の《と共にある》存在としての主体が措定される。

このようにナンシーの共同は人と人との関係性を基礎とする。「しかし人は建築とも共同するのではないだろうか」と考えてみたくなるのは建築家だからだろうか。もちろん「建築という共同体」はナンシーの言う「無為の共同体」とは決定的に異なる。 「無為の共同体」の基礎にあるのは「命」と「死」であり建築の根底にそれらは無い。そして「生きられた家」と呼ばれるような先祖代々の100年の計の家に住む人々にとっての家族のような家においてもそれを「生きられた」と呼ぶことと人の「命」との間には埋めがたい溝がある。 しかしそれでも「建築の共同体」に惹かれるのは決して建築を通してコミュニテイを作ろうなどという夢想を抱いているからではない。むしろそのまったく逆の意味においてである。 それはナンシーの次のような言葉に触発されるからである。

ある意味では共同体とは抵抗そのものである。つまり内在に対する抵抗だ。それゆえ共同体とは超越性である。だが「聖なる」意義をもはやもたない「超越性」はまさしく内在への(全員の合一への、あるいは一人ないし幾人かの排他的情熱への、 要するに主体性のあらゆる形態、そのいっさいの暴力への)抵抗以外の何ものも意味はしないxxix。

ナンシーの想定する共同体とは死を原理とする人間の根源的なあり方でありそれは共同体という言葉で表現されつつもその実とてつもなく個人的問題として全体性を跳ね除ける人間のあり方を含意している。そして「生きられた家」というのもその存在の仕方は個人にとってのものであり、 それが基礎となって生まれる「建築の共同体」というのもむしろ人間と建築の固有の関係を基礎とするものであり、共同的全体性と相反する概念である。そして「建築の共同体」は必然的に自らの周囲の環境としての都市へ同様な視線を投げかけ、私の輪郭はそうした周囲との相互連関の蓄積の上に形成されざるを得ない。 我々は好むと好まざるとに関わらずその現実の坩堝の中でしか生きられないところに来ている。そしてその坩堝の中では混在郷を歓迎し、an-Otherを召喚するポストモダンの視線がゲーリーやモスの建築を必然的に生み出しているのである。もちろんここで、できたan-Otherを受け取ることとan-Otherを作ることは一緒くたにしてはいけないのかもしれない。 両者の視点には隔たりがある。出来たものと作るもの。この二つには埋め尽くせない距離がある。できるものに表出される無為は作るものではない。しかし建築家の洞察は時として都市に 胎動する「できつつあるもの」のを表面化してくれることもある。彼らの建築はまれに起こるそうした部類のできごとである。その意味で彼等の建築に表出するものもまた都市であり、人びと はそれをもひとつの共同の中に取り込んでいかざるを得ないのである。

初出:『遠くの都市』 青弓社 2007