「景観・法・建築家」

1 グレゴリー・ベイトソン「物はなぜゴチャマゼになるのか」、『精神の生態学』、新思索社、2000.

2 日本経済新聞2005年11月8日○刊

(写真1)

日本経済新聞2005年11月8日○刊

3 『景観法はまちの魅力を引き出せるか』、東京市政調査会、2005.

(図1)

東京都「眺望の保全に関する景観誘導指針」眺望地点誘導区域の図

東京都公式hp http://www.metro.tokyo.jp.

/INET/OSHIRASE/2006/03/20G3o703.htm

4 例えばロサンゼルスでは1957年までビルの高さは13階建てという制限があったが1928年完成の市庁舎だけは例外的に454フィート(137メートル)の高さを誇っていた

5 西村幸夫編著『都市の風景計画-欧米の景観コントロール 手法と実際』、学芸出版、2000.

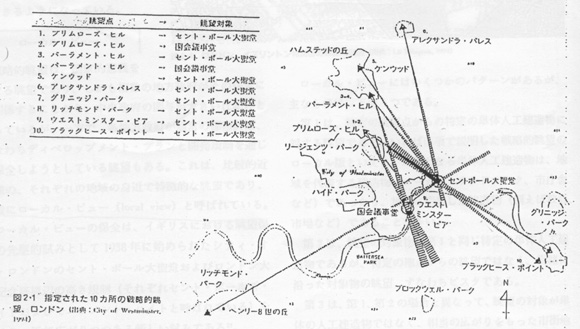

(図2)

上 指定された10ヶ所の戦略的眺望、ロンドン(出典:City of Westminster 1994)

下 戦略的眺望規制の具体例、ロンドンプリムローヒルからセント・ポール大聖堂の場合、(出典:Doe 1990)

両図とも西村幸夫編著『都市の風景計画』、学芸出版社、2000.より

(写真1)

絵画館遠景 近景

迎賓館遠景 近景

国会議事堂遠景 近景(筆者撮影)

6 ケネス・クラーク(著)佐々木英也(訳)『風景画論』、美術名著選書 4、岩崎美術社、2000、p.321.

7 オギュスタン・ベルク(著)篠田勝英(訳)『日本の風景・西欧の風景-そして造景の時代』、講談社現代新書、1990、p.54.

8 ベルクは前掲書の中で絵画における視点の変更をポストモダンの先取りと捕らえ、当時やっと出現するモダン地理学の後進性を指摘する。実際モダン地理学であるところの自然地理学に対してイーフー・トゥアンの『空間の経験』やエドワード・レルフの『空間の現象学』に代表されるような人文主義地理学の登場は70年代以降のことである。

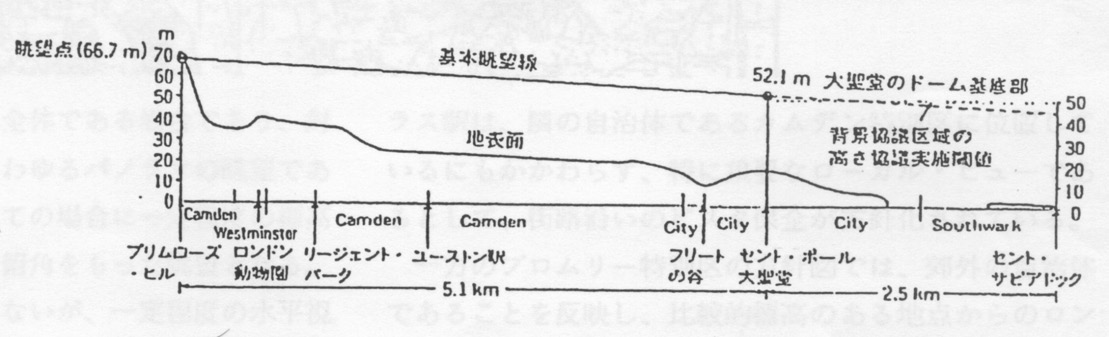

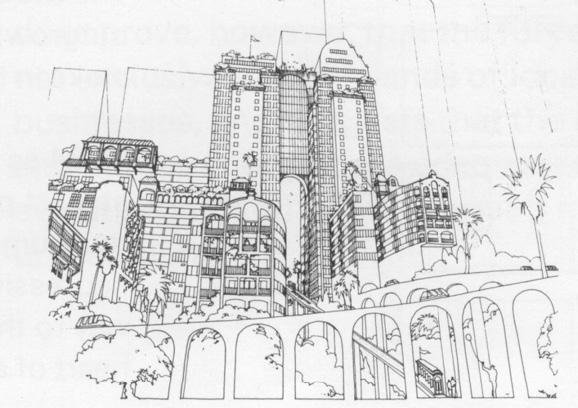

(図3)

横山正「透視図と軸即図透視図法の世界-I」、『ディテール』61号、p.18.

9 中村良夫・フィリップ・ニスの対談、田路貴浩編『環境の解釈学』、学芸出版、2003、p.113.

10 ギーディオン、G(著)太田実(訳)『空間・時間・建築』、丸善、1976.

11 ルーマンについては福井康太『法理論のルーマン』、勁草書房、2004. 西坂仰「コミュニケーションのパラドクス」、土方透 編著『ルーマン/来るべき知』、勁草書房、1990.を参照

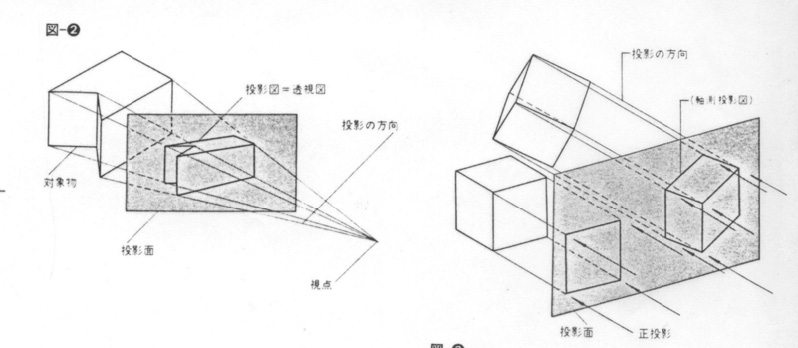

(図4)

バンカーヒルコンペ

(上)アーサーエリクソン案

(下)モーギル案

『arts & architecture』,fall 1981より

(写真2)

坂本一成 工作連盟ジードルンク設計競技最優秀案 模型写真、ミュンヘン、2006、(写真提供 東工大坂本研究室)

12 エイドリアン・フォーティ(著)坂牛卓・辺見浩久(監訳)『言葉と建築』、鹿島出版会、2006

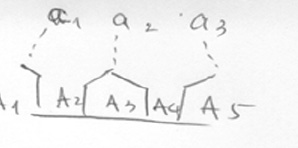

(図5)

「物」と「間」

(図6)

内側の「間」が景観の一部となること

「物はなぜゴチャマゼになるのか」というグレゴリー・ベイトソンと娘メアリーの会話がある1。

自分の部屋が直ぐ「ゴチャマゼ」になるのはどうしてか?と問うメアリーに父親ベイトソンは「片付いた」状態より「ゴチャマゼ」状態の場合の方がはるかに多いからだと答えるのだが、そこへ至る過程で見逃せないのは、片付いた状態というのは誰にとってかという定義問題である。それは父・母・メアリーでそれぞれ異なり三者三様なのである。さて物を都市と置き換えてみればメアリーの問いは現代都市に対して同様の問題を投げかけてくる。「都市はなぜゴチャマゼになるのか」?それは片付いた状態の場合の数が少ないからなのか?それとも「片付いた」という言葉の定義が定まらないからなのか?

私が日建設計に勤務していた1987年。東京信濃町駅前の慶応病院が改築された。地上11階、横連窓にバルコニーのついた白い清潔感のある建築に、竣工当初景観的クレームが寄せられたと聞く。それはこの建物が神宮外苑絵画館の右翼後方に現われ、絵画館のシルエットを乱すことに対するものだった。

あれから18年、昨年(2005年)11月、この絵画館後方新宿区大京町で築40年を越すマンションの建て替えが発表された。既存のマンションは7階建てであり、計画案は100メートルを超える。実行されると、絵画館の中央ドーム後方にかなりの大きさでその外観が現われるというもの(写真1)2 。計画自体は法を遵守するものだが、東京都はそれに待ったをかけた。理由は、当時都の景観審議会で絵画館を含むいくつかの建物眺望について審議中だったからである。一昨年(2004年)に制定された景観法が地方行政に影響力を及ぼした初期のケースである。

1、法的制御

景観法は2004年6月に公布された。それまで景観に関わる許認可事項は地方自治体の条例により、主として色彩上の届出義務程度のものであった。それが今回法令化されたことによって全国レベルの施策になった。その内容をかいつまんで言うと地方自治体は景観計画区域を定め、その中でも積極的に整備する部分を景観地区として都市計画決定し、その中でのルール作りを行う。さらに景観上重要な公共施設、歴史的建造物を指定し、その整備機構を組織することができるというものである。そして重要なのは法令の運用が自治体の自由意志に任されていること。規制内容の作成に住民やNPOの参加が可能なことがあげられる。つまりその法的制御は一義的でないという点である3。

既述のとおり景観法は突如降って湧いたものではない。東京都における施策の推移を瞥見するならば、1997年に「東京都景観条例」、2003年「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」、2004年の「景観法」の制定を受けて2005年に知事の付属機関として「景観審議会(会長戸沼幸一)」が設置され2006年には数種類の景観上重要な歴史的建造物が指定された。ただし東京都によれば、景観法を受けた条例化、景観地区の都市計画指定など、市、区レベルで行われる施策はこれからのようである。しかし例外的に景観法に後押しされるかたちで、2006年4月から「眺望の保全に関する景観誘導指針」(以下「眺望指針」)がいち早く策定され、冒頭記した絵画館を初め、迎賓館、国会議事堂の3つの建物についてその後方の視界にはいる建物の規制が開始された(図1)。

2、「眺望指針」

「眺望指針」は景観法に直接基づくものではないが、現代の都市景観問題を考える上での端緒を開く。歴史的に見れば都市のランドマークはその眺望が重視されてきた4 。また90年代ロンドンでは眺望の確保が法制化され、国家的に重要な10の戦略的眺望(Strategic View)が指定された(図2上)。それらは英国のランドマークであるセント・ポール大聖堂もしくは国会議事堂へのものであり、対象建物の眺望を確保し、そのシルエットを保護するため指定されたビューポイントと建物間及び建物背後の高さを規制するものである5 。 一方東京のそれは前方規制はなく後方規制のみ行うもので、建物後方を3つの領域(後方1㎞、後方1㎞~2㎞、2㎞~)に分け、建物前方の定められたビューポイントから見て、建物直後の1㎞内に建てる建物は対象建物より上部に出ることを禁じ、後方1㎞~2㎞の範囲に建てる建物は対象建物の中央ドームから上部に出ることを禁じている。東京で前方規制がないのはロンドンの場合と異なり指定建物を遠景から眺め下ろすような場所がないからである(図2下)。

東京の対象建物を観察すると建物及びその視界周辺状況にはいくつかの共通点があることに気付く。それらは①建物がシンメトリー、②シンメトリー軸上のアプローチ道路、③その道路上の並木である。つまりこれらの建物は並木によって強調されたパースペクティブなシンメトリー軸上から見るように作られたパース的建物群なのである。(写真1)。

3、二つの視線

ところで、都市にはこれら「眺望指針」の指定するような軸線が通ったパース的構図で眺めるような歴史的建物ばかり建っているわけではない。現代都市には歴史的建物と現代的建物が混在している。そして双方の建築原理の差を視覚的な切り口で考える時、景観に関わる本質的な問題が浮き彫りとなる。そこで先ず西洋における景観の起源からはじまりこの二つの差までを駆け足で概観してみたい。

景観を社会の集団表象として見出す上で絵画は貴重な資料となる。例えばケネス・クラークの『風景画論』は、西洋における風景への眼差しを多く示唆するものであるが、それによると風景画の発生は17世紀と考えられている6。 またオギュスタン・ベルクはこうしたルネサンスの風景画の出現を近代の主体の出現と関連付けて次のように述べる7。

風景の観念はこうしてルネサンス期のヨーロッパに現われたのだが、これは近代の主体の出現と相関関係にある。つまり自己とそれをとりまく環境を区別し、その間に距離を設ける主体の出現との相関である。事実一方では、絵画における風景画の発展と、いわゆる線的ないし古典的な遠近法の完成の間に時期の符合が見られ、また他方では、このプロセスと、当時の思想潮流において近代的な主体が徐々に確立されていったプロセスの間に、深い類比関係が感じられるのである。

ベルクが指摘するようにある関連性を持って、風景・主体・パースは歴史の中に同時的に登場してきたのである。その中でパース的な視線が近代絵画、特にキュビズムによって乗り越えられたことはよく知られるところである8 。キュビズムは観察者の視点を一点に定めて対象を観察するのではなく、対象の廻りをぐるりと一周し、横にあるものも前から見た絵の中に描こうとした。パースのルールを破ったのである。そして期を一にして建築の世界ではアクソノメトリックと呼ばれる図法(以下アクソメと記す)が多用される。この図法は視点を一点に定めるパースと異なり仮想の無限視点によって構成される(図3左パース、右アクソメの概念図)。

パース的視線が建築の方向性及び、視点に対峙するファサードなる正面をつくり、そこから見られるような建築を生み出したのに対して、変更後のアクソメ視線は建物を見る視点を指定するものではなく、無限な多方向視線を許容する。その結果ピロティや屋上庭園のような、今まで注視されなかった建物上下にまで神経を行き届かせたのである。

都市の中にはパース的視線によって作られた歴史的建物とアクソメ的視線によって作られたモダニズム以降の建物が混在する。その量はロンドンのような西欧の古い都市では前者が多く、東京のようにパース的建物が明治以降に輸入され、かつ戦火で崩壊した都市では後者の方が多くなる。つまり「眺望指針」で指定された3つのパース的建築物はその意味では数少ない貴重な過去の遺産であり、それらの保護は妥当だが、一方数では圧倒的に支配的なアクソメ的景観への視座こそが、今問われなければならない。

4、アクソメ都市への眼差し

視覚の構成が明快なパースペクティブな構図は制御しやすい。一方ビューポイントが無限にあるアクソメ的構図は扱いづらい。何故なら、建築を見る場が定まらないからである。そこで先ずそうした不定の視線を読み解くとはどういうことなのかを考えてみたい。

景観を記号学的に分析する中村良夫によれば、「景観は、記号と記号の間の相互作用、あるいは記号の集合体であるテキストとテキストの相互作用によってつぎつぎに新しい価値を生み出していく」9 ものと考えられる。遠景としてある山を眺める場合でも近景としての自らの周囲(中村はそれをエゴフィールドと呼ぶ)が変われば全体としての景観の見え方や意味は大きく変わる。北斎の富嶽三十六景などはそのいい例であるという。つまり景観は 視点移動に連動した変化するテキストである。既述の通りモダニズム以降の建築は移動視点を意識して作られてきた。ギーティオンが言うように、その移動が時間という概念を建築の中に内包させたのであり、キュビズムにおける視点移動との相同性がそこに見られる10 。そして建築がそうしたシークエンシャルなものへ変貌した以上、その連続体としての環境が中村の言うように読解されるべき連続したテキストとして存在している。

読解する視線が恒常的に不定で運動を内包する傾向を内在させるならそれに対応しようとする建築家の方法論もパースの視界が包含する大スケールで静的な視点に対峙するものにはなりにくい。もちろんパース的な視点を取り入れた建築が今後も発生することは十分ありうるとしてもその数は少ないであろう。建築家の意志に加え都市の状況はむしろそうしたパースの消失点ではなく側面を形成する建築をはるかに多く生むと思われる。そうした建築はパース的な大きな構図に対してむしろ局所的な建築(小さいという意味ではない)と言え、全体の構成に参画する何かではなく、隣接建築とブリコラージュ的に「ある関係性」を発生する部分を構築していくのである。

5、脱パラドックス化

アクソメ的都市風景への建築家の参画とはさしあたりこうした「ある関係性」に基づく部分的テキストの構築に限られていると捉えてもさほどその職能を矮小化しているとは思えない。そしてこの関係性構築の契機は隣接(あるいは周辺)建物にあることが多いと言えよう。つまり建築家は景観に関しては隣接建物を参照しそれに対する態度決定をする。例えば、隣がコンクリート打ち放しなので、同じモノトーンの色使いで浮き出ないようにと考えたり、あるいはそれへ批判的に接続することもある。言い換えれば、隣接建物がAだからaを提示したりAだからBを提示しているのである。つまりそれは建築を介在させた一つのコミュニケーションとなっている。そしてコミュニケーションによって社会秩序が構成されると考えるルーマンにヒントを得てこうした参照行為を類比的に分析してみよう。 例えば隣接建物がひどく貧相だったとする。その場合こちらはこの建物に連続すれば貧相だし、非連続なら景観から突出する。無視するという一手もあるがそれは無視という形で参照している。いずれにしても、隣接建物は結果的にはこちらに何らかの影響を及ぼしているという意味において「鏡像」となっている。そして自らの景観的設計のよって立つところの正当性はこの鏡像としての隣接建物あるいは周辺建築群を含めた一つの系(システム)の中に自閉していることになる。それはある意味自己言及的でありそのデザインの是非はパラドキシカルにならざるを得ない。しかしルーマンの「時間の不可逆性」という概念を参考にするなら、こちらと参照物(隣接建物)との時間差によって「脱パラドクス化」が可能となってくる。つまり隣の建物は参照可能な限りにおいて、常に過去に建てられたものである。 そしてその時間的落差(その多寡にもよるが)は、先ほどの閉塞したシステムの外にあると考えられ、パラドックスは回避可能となるのである11。

そこで時間性に注目し歴史的な街並みを想起するなら、その形成過程とは新規参入する建築が既存を参照して連続性を重層させてきた歴史であったと考えることができる。京都の家並みにも高山の民家にも連続性が存在する。そして既述の検討によればそこでの建設年代の時間差が脱パラドクス化を生み出していると考えられる。一方モダニズムの都市計画も連続性を基調とした風景の安定性を求めた。それは一建築家の手が生む計画案の必然だったともいえる。しかしそうした単体キャラクターによる連続風景に対しては数々の批判的プロジェクトが登場してきた。1981年のロサンゼルスのダウンタウン(後に磯崎新のMOMAのできたバンカーヒル)で行われた都市開発コンペはその初期例であろう。敷地面積約4haで行われた巨大な都市開発のコンペに参加した5チームの中で勝利したのはアーサーエリクソンであった。エリクソン案は一つを除いて全てそうであったように明快なモダニスティックなものでエリクソンという一つの個性で纏め上げられた連続性の高い案であった(図4上)。一方落ちはしたが、市民や建築関係者の間で、最も評判の高かったのはモーギル案で、この案は数棟ある建物を別々の建築家にデザインさせるという手法をとった(図4下)。コンドミニアムはチャールズムーア、ホテルはリカルド・リゴレッタ、スタジオと広場はフランクゲーリである。

対照的なこの2案を自己言及理論で語るなら、一人の建築家による複数建物の巨大開発は必然的に自己言及パラドクスに陥り、一方同時的でありながら複数建築家による案は複数の個性という主体の区分が行われることで脱パラドクス化しているのである。

その後、こうした複数建築家を投入した街づくりは定着するのだが、一方で、そのマスタープラン作りは個人に委ねられることが多い。その場合この自己言及性パラドクスを回避するためのある種の自己否定的な操作が垣間見られる。例えばつい最近ミュンヘンで行われた、工作連盟ジードルンク Werkbundsiedlung Wiesenfeld, Munchenのコンペで最優秀賞となった坂本一成の計画には一つの個性とその参照、そしてその否定的な差異の生成という循環運動が見て取れる(写真2)。

6、景観意識の変容

上で見たように脱パラドックス化は景観(建築)を設計する上での現在の一つの可能性なのである。そして性急にまとめるならばそれは設計する視点の中にいかに多様な参照点を発見しうるかということに関係するのである。そこで、モダニズム以降の建築概念を把握しながら、建築の構成を再検討し、そうした新たな参照点の可能性を検討してみたい。

アクソメ的視点によって支えられたモダニズム以降の建築構成の支配的概念を瞥見するならその中心に「空間」が主要な座を占めた一時期があったことは疑いの余地が無い。しかし現象学者たちがその「空間」に疑問を呈し、「場所」の概念を強く打ち出し、それとともにそこに存在する「物」にも注意が払われたこともまた歴史の教えるところである12 。しかし現在「物」とその間に発生する「空間」とは等価な位置づけとなり、そしてその「空間」は内外の等価性に立脚していると思われる。その理由は二つあり一つは概念的に建築が開放へ向かっていること。二つ目は実体的にガラス工法の発達等によって建築が透明化向かっているからである。そこでこれを受けて建築の構成要素を「物」とその「間」と考えてみると、この内外等価な建築を捉えやすい。この場合「物」とは建築の構成要素である床壁天井、室内の家具、カーテン等に加え、外部の植栽から塀、隣地にある隣接建物まで、およそ形あるものは全て含んでいる。こうして「物」の範囲を一般の建築構成要素よりやや拡張して考えてみると、建築設計の意識における内部と外部の隔絶は減少し、外部の「物」の「間」は内部の「物」の「間」と等価になっていく。そしてその思考の延長は必然的に街的な規模へ展開される(図5)。更に建築の開放性、透明性といういくつかの要因は建築の内部が景観の一部に参画する状況を容易に可能たらしめる(図6)。つまり外部から見れば内部が景観に参画しているし、内部から見れば外部が内部空間に参画している。この相互依存性は現代建築状況において大きな特徴の一つなのである。

そしてこうした内外の境界の消失は視覚的のみならず実体的にも現実化している。すなわち公共的な施設はもとより、私的な施設においてもこうした内なる空間が公共に開かれている場合が多く見られる(公開空地、開かれた学校などはそうした例と言える)。そうした状況において、景観を設計上の概念として考えるなら、単に「見られるもの」としてだけではなく、「見る場」としての位置づけを包含したものと捉え直してもよいであろう。つまり、景観規制が単純に建物の外観をコントロールするだけではなく、内部空間を含めた相互の浸透性に基づく風景のあり方を問うものであると考えてみることも可能であろう。具体的に言えば、私的所有地からの景観を誘導対象とするのである。例えば公共性が担保された私的所有地(内外を問わず)に良好な視点場を設けるような設計は景観形成上優良な行為と認め得るということである。そしてこうした設計態度は景観設計における自己の行為の参照点を建物の外観に求めるだけでなく内部からの景観にも求めるものとなり、参照点の増加を意味するもので、更なる「脱パラドックス化」を図る要素となっていくのである。

7、柔らかな制御

パース的視点で捉えられた景観事例で始まったこの論考はアクソメ的視点で埋められた現代都市へ目を向けさせ、その視点が生む「部分」の関係性、関係を作る為の言及システムへと展開した。そしてこの言及が陥りやすいパラドックス化を回避するためには自己の外部に参照点を見つけることを提示した。そして、その外部の一例としてここでは内外相互浸透性に言及した。しかし、外部とは多くの可能性をもつものであり、複雑にして雑多なのである。景観のようなものに正解はなく生物的であり、時間経過は様々に状況を変貌させる。それゆえそうした中での景観誘導は一義的なものではあり得ず、誤解を恐れず言えばそれは、その場その場その時々に対処療法的に見えながら、全体を包括的に柔らかく統御するものでなければならないであろう。景観法は未だ制定されたばかりで実効力をあまり持っていない。今後のルール作りに多く委ねられている。そこでの議論の中でこうした多様と時間を見据えた柔らかな統御システムが検討されることを願いたい。そして法の体系自体は既述の通り住民、NPO参加に立脚しておりそうした可能性を十分持っているのである。それに対して、建築家はその一員として生成する都市の新たな局面に最初に気付きそれを周知させ、それによってその時代、その場所の法の更新へ参画する役割を担っているのである。社会は常に統制と逸脱(現在の刻印)の弁証法の中で変容しながら生成していくのであり、そうした生成が止まることは許されない。そのためにも建築家は法的場の設定の中では掬いきれない側面に常に目を向けなければいけない。

冒頭掲げたメアリーの問い「ゴチャマゼ」と「片付き」の定義は常に更新されなければならないはずである。

初出:『10+1』vol.43 INAX出版,2006