「形式性のバイパスを通り抜けるもの」

*1.

Josep Maria Montaner “Taxonomy of Minimalism” Less is More minimalism in architecture and other arts Barcelona 1996 、

『SD』1997年3月号、ミニマルスペース・アーキテクチャ特集

*2.

Josep Maria Montaner op.cit. においては建築家として、ヒルベルザイマー、パイイヒル、ヘルツォーグ、ペロー、日本の建築家としては安藤忠雄、篠原一男が取り上げられている。

*3.

マイケル・フリード 川田都樹子・藤枝晃雄訳 「芸術と客体性」『批評空間-モダニズムのハードコア』1995

Michael Fried “Art and Objecthood” Minimalism Art ed by Gregory Battocock, N.Y. 1968

*4.

グレゴリー・シュテムリヒ 池田祐子訳 「ミニマルアートの基本概念」『ミニマル・マキシマル』2001 千葉市立美術館 Gregor Stemmrich “Grundkonzepte der Minimal Art”

fig.1

Frank Stella, Black Painting, 1958-1959.

*5.

クレメント・グリーンバーグ 川田都樹子・藤枝晃雄訳 「モダニズムの絵画」『批評空間-モダニズムのハードコア』1995 Clement Greenberg “Abstract Expressionism” first published in Art International 25 October 1962, revised in New York Painting and Sculpture:1940- 1970 ed. by Henry Geldzahler.

*6.

岡崎乾二郎はフリードの批判の核心を次のように捉えている。「……その核心はというと、基本的に、ミニマリズムは実在性に依存している、あらかじめあるものに依存している、ということだと思う。それは結局は、実在を実在として成り立たせている公衆に依存しているということです。……ミニマリズムは、物体を提示してそれが三次元で完全に自律すれば、あらゆる伝統から自由になれると言うけれど、実はそれはア・プリオリにはありえないというのが、フリードが言った重要な点です」

「モダニズムの再検討」『批評空間 モダニズムのハードコア』1995

*7.

篠原一男「住宅設計の主体性」『建築』1964年4月号

*8.

インターナショナルスタイルは単一的理念の世界的様式の創出を目指したものではなく、当時世界的に出現してきた建築の共通点に着目して時代の様式として抽出しようとした試みである。その証拠にMOMAで開かれたこの展覧会に出された作品は全て既存のものでありプロジェクトは無い。

H.-R.ヒッチコック、P.ジョンソン 竹澤秀一訳 『インターナショナルスタイル』1978 鹿島出版会 Henry Russell Hitchcock & Philip Johnson, The International Style, N.Y., 1966

*9.

篠原一男「3つの原空間」『新建築』1964年4月号

*10.

この意味で篠原の象徴概念はシェリングのそれに近い。

佐々木健一「象徴」『美学辞典』東京大学出版会 1995

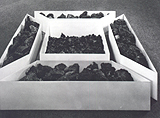

fig.2

Robert Smithson, Double non-site California and Nevada, 1968.

*11.

美学者谷川渥は筆者とのインタビューに対しミニマルアートからランドアートへの拡大変貌をモダニズム以降の質料性の噴出として60年代の最も重要な変化と捉えている。

谷川渥「質料としての素材考」インタビュアー坂牛卓 『GA素材空間02』 A.D.A.EDITA Tokyo 2001

*12.

多木浩二 「続・篠原一男論 〈意味〉の空間」 『新建築』1971年1月号

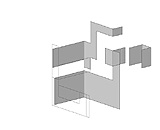

fig.3

篠原一男 「地の家」 1966

*13.

その意味で、これに続くポストモダニズムという現象も篠原・ミニマルと相同的と言えるのだが、そこでは逆にこれらの形式性の差異が各々を分け隔てている。

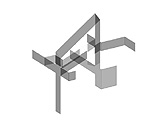

fig.4

日建設計・東京湾横断道路(株) 「東京湾アクアライン風の塔」 1998

*14.

坂牛卓 「機能的であること」 『建築技術』1998年3月号

*15.

J.J.ギブソン 古崎敬他訳 『生態学的視覚論』 1985 サイエンス社

J.J.Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, 1979

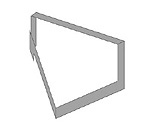

連窓の家 #1 2000

連窓の家 #1 窓図

連窓の家 #2 2001

連窓の家 #2 窓図

*16.

坂牛卓 「窓を巡って」 『建築技術』2002年2月号

連窓の家 #3 2001

連窓の家 #3 窓図

昨年〔2001年〕の夏MOMA及びホイットニー美術館においてミースの回顧展が行われたのは記憶に新しい。また世界巡回の一環として去年〔2001年〕の夏千葉市立美術館で「ミニマル・マキシマル」展が開かれた。これはミニマルアートのその後の展開を跡付ける展覧会であった。またやや旧聞に属するが、96年夏バルセロナでは‘less is more’というタイトルのもと建築及び他の芸術におけるミニマリズムを取り上げた展覧会が開かれた。90年代後半からミニマルな建築、或いは60年代のミニマルアートに影響を受けたミニマル的アートが相互に影響をしあいミニマルでシンプルな造形を好む空気が流れている。

こうした風潮の中、アートにおけるミニマリズムと建築におけるミニマルなデザインを結びつけて論じる試みは少なからず見受けられる*1。そしてそうした論考の中で度々篠原一男は議論の対象となる。しかしそこでの氏の扱われ方は感覚的あるいは形式的である。軽井沢谷川邸のソフトフォーカスの写真が殆ど何の説明もなくミニマリズム建築として紹介されたり*2、直方体の森がミニマリズムのキューブの反復との類似性で提示されたりしている。しかし篠原に限らず、昨今のミニマリズムブーム(と呼んで差し支えないと思われるが)をこうした表層的な形式性のみにその原因を見るとするならばそれは大きな誤りと言わざるを得ない。それは形式の裏に潜む別の原因に依拠する部分も大きい。その点を明確にする意味も含めて、本稿では先ず、ミニマリズムの別な側面:フリードの言う「客体性」*3、そしてそれが結果的に現代的な意味を持ちうる質料性という側面に注意を向け、それらと篠原の関係を観察する中に両者の相同性を指摘し、更にそこから導かれる建築の可能性の一端を自作をとおして提示してみようと考える。

I コンテクストからの飛翔そしてその行方

1、ミニマリズムの客体性

ミニマリズムはフランク・ステラがレオ・キャステリの画廊でジャスパー・ジョーンズの「旗」を見たことに端を発するという有名な話がある。彼はそのスターズ&ストライブスからストライプという形式だけを獲得してひたすら縞模様を描き始めた。それは「ポピュラーな図像を借りることなく、伝統的な絵画空間を絵画から追放し、物質的物体としての絵画作品の地位を明確にしようと」*4 する試みであった(fig.1)。

こうしたミニマルアートの理念はグリーンバーグ等が唱えたモダニズムアートの理念*5 にある点で共鳴し、ステラはそれをより徹底していったと言える。

そしてそこで獲得されたことはステラの有名なことばでもある「目に見えるものしか見えない」というそれである。つまり、そこにこめられた様々な思いというような視覚化されないものを伝える意思はそこにはない。ここに、アートがその意味を発生させるコンテクストから離脱した一つのピークを見て取れる。

しかし、グリーンバーグの強い影響を受けたモダニズム擁護の美術批評家マイケル・フリードはミニマルアートの純粋性に対して異議申し立てを行った。彼は「芸術と客体性」(1968)の中でミニマリズムを客体性・演劇性という二つの観点から批判的に捉えた。演劇性についてはここではふれず、客体性について取り上げてみたい。客体性とはそれまでのモダンアートが(それはほぼ絵画を指すのだが)絵画の支持体としての平面キャンバスとその上の絵の具にのみ依存していていたのに対して、ミニマルアートが既成のマテリアルを持ち込んできたこと、すなわち、アートの構築要素(キャンバスと絵具)の純粋性を放棄してアートの外部から物を持ち込んできたことを批判したのである*6。

ミニマルアートが既述の通り、モダニズムアートの自己言及性を引き受け、自律した純粋芸術を目指したことにおいて、歴史的にはモダニズムアートの一つの終点を形作ることになったのだが、フリードの指摘の通り、実は見方によっては不純な要因が紛れ込んできたのである。しかしこれが不純であるかどうかあくまで相対的な価値の付与の問題であり、言い方はどうにでもなる。むしろ重要なことは、アートが持つある種の「力」を作り上げる場所が移動したということである。つまりそれまでの抽象表現主義と呼ばれる、デ・クーニングやポロックらの絵画がその画面上のメディウムのもつ豊かさ(表現と言ってもよいが)によって「力」が作られていたのに対しミニマルアートではこうした作者による豊かさ(表現)の創出というものが徹底して削ぎ落とされ、そこに残されたのは正にフリードが批判したところの客体それ自体であり、その客体がアートの外の世界で持っていた意味のコンテクストだったと思われる。つまり再現芸術である絵画のコンテクストから完全に離脱しながら別のコンテクストへのバイパスが準備された。そしてフリードの批判とは裏腹にこの点にミニマルアートの力があったと私には思われる。

2、篠原一男の象徴

篠原は1964年、「住宅設計の主体性」*7 という論文において、住宅設計は「いかなる都市デザインからも自由」である。「敷地は設計の出発点ではない」。「設計はその施主からも自由である」と述べている。モダンアートは既述のとおりミニマルアートをピークとして、作品を構成する物体それ自体の外側にある何物ともリンクしないことを彼岸とした。建築はもちろん再現芸術としての出自を持つものではない。しかし、建築という対象それ自体を意識した時に、その外側の世界という範疇が存在し得る訳で、その意味で建築がモダンアートとリンクしてこの外側の世界との連携を断ち切ろうとしたのがモダニズム建築の一つの側面であった。そのことが結果としてインターナショナルスタイル*8 という形に結実した。しかしインターナショナルスタイル でさえも、建物が敷地や施主から自由であるとは言明しなかったわけで、こうした建築の外部世界、建築の意味を発生させるコンテクストからの離脱を突き詰め、建築の自律的自己言及性を極めたのが篠原の言説であった。

コンテクストからの離脱を高らかにうたった篠原は、しかし「3つの原空間」(1964)*9 の中で建築の基本空間として「機能空間」「装飾空間」「象徴空間」を定義した。この3つの原空間の中で彼は「象徴空間」を発展的に採用していった。建築をコンテクストから離脱させることを宣言しながら、象徴という意味の発生を促すような概念と結びつけた。もちろん彼の象徴という概念は、決して作品を通してその外部のもの直接的に示すという「アレゴリー」ではなくそれ自体がある精神的な意味を現象させる表現形象である*10 ことは注意しておいてよい。しかし一方で、それが何らかの象徴力を発揮することの裏にはその意味の力学を作るコンテクストの存在を否定できない。その読み取りは後で述べるとして、ここで確認しておくべきことは、この象徴力が建築の外部に直接的に連結するものではないとしても、観者の内面を通して完結的建築の外への飛翔を許容した。その意味では建築の外部へのバイパスとなっているということである。すなわち建築という自律した存在の外側との関係を一切断つことを標榜しつつ、その外部へのバイパスが準備されたという意味において既述のミニマルアートの構造と相同的なものと思われる。

II 質料性の噴出

前節で確認したことは篠原・ミニマルアートにおいて、自律的自己言及性の中にその外部へ出るバイパスがあるということであった。本節ではそれらのバイパスを通るものが何であるか確認してみたい。

1.客体の力

ランドアート作家はもともとミニマルアートを作成していた。R・スミッソンは60年代の半ばキューブの連続体をシリーズで作成していたが、60年代後半にはある特定の場所の砂や石を採取しそれらを鉄製の容器に入れてギャラリーに展示するようになる(fig.2)。

同様に、デ・マリア・ウォルターもジョン・ケージを参照したと言われるケージなどシンプルな彫刻を作成していたが、68年の最初の個展でミュンヘンの画廊の床全体を土で埋め尽くしたという。形式を極限的に制限したその表現において、意識的かどうかは別として、結果的には質料にその表現の強度が噴出する。そうした質料性の欲望がギャラリー内にとどまりきれずに広大な地球それ自体に向かっていったものがランドアートであった*11。

こうしたランドアートへ発展拡大していく起源としてミニマルアートを眺める時、改めてミニマルアートにおける客体すなわち質料性への傾倒を確認できる。もちろんこの質料性をこそフリードは批判的に捉えたのだが、しかし、この非難は歴史的に見れば強い影響力を行使できなかった。それはこうした質料性がミニマルアートの影響を受けたその後のミニマル的アートに受け継がれていることを見れば明らかである。例えば磨かれた壁(カーリン・ザンダー、1996)という作品がある。壁のある一部分(15センチメートル角ぐらいの領域)をただ丹念に磨いただけのものである。作品プレートは認識できても下手をすると作品自体は見過ごしそうなきわどい作品である。正方形という領域の形式に加え、その作品の大きさそれ自体が徹底して最小限に抑えられた作品としてミニマルアート期以降のミニマルアート影響下の作品としてミニマルアート以上にミニマルなものと言えるであろう。そしてそこで行われていることが質料の差異を作ることだけであるということが、ミニマルアートの本質の一端を鮮明に物語っている。

前節で記したとおり、ミニマルアートはモダニズムアートの終着点として自律的自己言及性を標榜しながらそのバイパスを内包するアンビバレントな構造を持っている。そしてこのバイパスを通過するものが質料性だったということを確認しておこう。

2.隠された質料性

篠原一男の建築は極めて強い形式性を保持している。この場合形式とはその建築を支える強固な論理と純粋な幾何学形状のことを指す。純粋幾何学の強い形式性は篠原建築を視覚的に強固な存在として現出させる。既述の象徴性も建築的な部位(梁、天井、柱、壁)つまりは形式を操作することで作り上げられていく。しかし篠原が象徴空間を意識的に操作したのは「白の家」(1966)までであり1971年「未完の家」「篠さんの家」を発表した時には「象徴空間をこえて」という論考を発表している。そこでここでは敢えて、篠原が明示して作り上げた象徴性ではなく、しかも強い形式性の影に潜み見えにくくなりつつも篠原建築に一貫して見られる別の象徴的なものに注目してみたい。

それは篠原が建築の中に持ち込む、色であり素材である。多木浩二が指摘する*12 までもなく、篠原の建築には定期的に、強烈な色が現れてきた。白、黒、赤、金それらが篠原の情念的なものの現れなのかそうした情念との決別の証なのかその読み方はこの際あまり問題ではない。少なくとも、そうした想像を観者に掻き立てるだけの力を持たせている意図がそこにあることだけは否定できない。また素材についても例えば、「地の家」(1966)の釘打された鉄板(fig.3)。

篠さんの家(1970)における入り口広間回りの全てを覆う金色の壁紙。「谷川さんの住宅」(1974)の突き固められていない斜の土の床。「上原曲道の住宅」(1978)の丁寧に内装された広間に忘れ去られたかのように取り残された荒々しい柱梁の打ち放し。こうした素材に観者は形式性と同等あるいはそれ以上の精神性を感ぜずにはいられない。それらはなにがしかその住宅の主題に絡む深遠な意味への到達を彼岸とした訴えとして響いてくるのである。これを象徴性と呼ぶかどうかは別としてもそこにはある精神的なものを現象させる契機を内包していることは間違いない。

篠原の建築は自律的自己言及的でありながら一方で実は象徴的なるものを介した建築外部への回路を擁しており、その象徴の一端を担うものがここに示したとおり質料性である。このアンビバレントな構造つまり完結的に見えながら完結性を放棄する構造、そしてその完結性に空いたバイパスを通り抜けるものが質料性であるということ。この一連のシステムは既に見たミニマルアートに見られるシステムと相同的と言える。

この相同性は様式を切断していく篠原建築において、形式的には見えにくくなる時代もあるのだが、ここで指摘するような質料的側面においては、篠原が設計者として言明しているかどうかは別にしても一貫して看取できるのである。

3.転換点の感性

歴史を紐解くなら、そもそも質料形相といった概念が登場するのはギリシャである。建築が素材と形で出来ているのにヒントを得たプラトン/アリストテレスはそれまでの自然の生成の哲学を改め、形(形式)には理念(イデア)がありそれに向かって、素材(質料)が形作られているのであると考えた。その後形式重視の歴史は続き、近世、カントは美学的に「形式」を再度強く美の要素とし、絵画でも建築でも重要なのは輪郭線(形式)であり色(質料)は二の次であると言明した。この結果近代の美はこの形式を純化させることに邁進した。すなわち、篠原・ミニマルの中に見られた自律的自己言及性とは歴史的には純化された形式性と見ることが出来る。しかしこうした形式重視の考え方が20世紀前半に崩れ、ハイデガーによってプラトン以前へ遡ることが提示された。要は形相の持つ本質への問いから存在への問いへと視線が変更された。この視線変更が、脱構築の基盤となっていることはよく知られるところである。そして現在から振り返ればこうした形式からの解放の先鞭をつけたのがアートワールドにおけるミニマルアート、建築における篠原であったと言えよう。そしてこうした歴史のある共通した系の中から生まれてきたという意味で私はこの二つを相同的という言葉で表してきたのである。

さて、歴史の上で質料性を位置付けてみると、篠原とミニマルアートに現れた相同的な現象がある必然の如く見えてくる*13。すなわち、モダニズムという形式化の限界の中に意識的か無意識的かその時代の鋭敏な感性が時代の転回を予感したと見えてくる 。そして未だにモダニズムの呪縛の中にいる現在この感性の示唆するところは豊かであると私には思われる。

III 都市モニュメント

形式性をバイパスするもの。篠原・ミニマルの場合それは質料だった。ところでこの質料という概念は歴史的にみるとその量を規定する「質量」という概念を導いた。この概念の正確な定義はおいておいて、当然のこととして、ものには大きさがある。(それをここでは「質量」と呼ぶ)。建築に限らず、身の回りの物理的的な環境はすべてこの質量をもっている。そしてこの質量を測る物指しを我々は自己の中に持っている。それはもちろん正確で客観的な物指しではないし、個人差はあるものの物の大きさの概略を測る性能を持っている。しかしこの物指しもある大きさを逸脱した時その能力を失うような気がする。例えば10階建て程度のビルまでならば、我々はその建物をみて階数の見当をつけることができる。しかし100階を超えるような超高層ビルの前に立たされてもその大きさの見当はつきかねる。シカゴでシアーズタワーを見たとき、私は驚愕した。建築の専門家としてそのビルの階数も高さも知っていた。しかしその前に立たされた時、この建物の高さを測りとる物指しは機能していなかった。私の中にあったのは「高い」という驚愕だけである。この驚愕がスカイスクレーパーという言葉を生んだということが理解できた。つまり心の物指しはある数値を超えた対象に対しては客観性を失い感覚的な認識指標へ移動する。

モダニズムの初期に多くの画家やカメラマンはこの質量の力に感銘を受けて様々な作品を残した。彼らは巨大な構築物(橋や摩天楼や巨大船)の造形から強い印象を受けたであろうが、なんと言ってもそれまでの技術では到底考えられなかったようなその大きさに驚愕した、と私は思う。しかしこの驚愕は残念ながら恒常的なものではなかった。20世紀初頭の機械時代の勇ましい構築物へのロマンは長続きしなかった。モダニズムのロマンチシズムを担った質量に私たちはもはや心動かされにくい。純粋な質量から発せられる衝撃の周りに歴史的な意味のオブラートがかけられてしまう。しかし、純粋にただ高いもの大きいのも長いものに対し人間は尚本能的な畏怖の念を持つ。それは巨大な自然に対峙した時の感覚に似ている。

4年前、私は東京湾の真中に直径200メートルの島の上に高さ75メートルと90メートルのツインの海底トンネル用換気塔を設計した(fig.4)。これは換気塔であると同時に東京湾の入り口のモニュメントであることが意図された。自由の女神やシドニーのオペラハウスのような海の玄関のモニュメントが望まれた。しかし私達はここにモニュメント特有の物語を挿入することはしなかった。ここでは純粋に大きさだけがあれば良いという基本的な考え方を中心に据え、後は機能性をそのまま形にした。排気が効率的に行われるための形状を風洞実験を重ねながら模索し、二つの円弧の形状を決定した。レーダー障害がおこらないように円筒形を斜めに切りかつ、断面にむくりをつけた*14。そして90メートルという羽田の航空制限内に入る許容最大の高さを確保した。90メートルとはゆうに20階建てビルより高い構造物である。しかし、既述のとおり質量の力を過信できない不安定な状況も無視はできない。純粋な大きさへの期待はあるもののそれが何処まで純粋であるかは判断が難しい。質量にある変換を加えざるを得ないと感じた。そして機能とは一切関係無い地点でこの換気塔を12度傾けた。変換した質量に期待した。

IV 住宅へ

モニュメントも住宅もその表現の中心に根ざす志向は同質であろうと思う。全体の形式性をバイパスすること。そしてそこに何かを通過させること。

建築は最終的にある形を持つものである。更に建築という言葉が示すものは正に形式性の構築と言ってよい。だから完成形は存在する。しかしそうした全体形式をバイパスすることは歴史的にある必然であったことを指摘したが、現実社会の中でこの完成形への関心が実際薄弱になってきているように感じる。それは既にモダニズム建築がそれまでの様式建築のヒエラルキーを崩壊させた時に始まったことかもしれないが、現代において、我々の関心の対象は極度に断片化されている。その原因の一つは人々の知覚や記憶の環境が変化していることに関係している。記憶がデーターファイル化され、モバイル上で何処でも取り出せるようになってきた。記憶の全体性やその関連といったものが不要になり、断片化された映像やテキストがボタン一つで現前化されるようになってきた。それまで人々は断片化した情報を秩序化して自らの脳の棚に整理していた。しかし既述のとおり今日その必然性は余りない。とにかくファイルしてセーブしておけば良いのである。こうした断片化されたものをそのまま飲み込んでしまうような感性の習慣が断片化への指向を助長している。

更に、我々が受け取れる情報量は飛躍的に増大している。ウェブ上には動画が散乱している。環境は凄いスピードで情報を我々に提示している。一方受け取る側の能力はそれと同じ速さで増大はしない。従ってここでも我々の知覚は断片化されざるを得ない。

昨今都市とインテリアへの関心が高まっているがそれはこうしたことに関連しているのではないだろうか。先ず日本の都市を見るならばそこにあるカオス的状況は例えばヨーロッパの歴史都市が持っているような秩序感を持たない。そこでの物理的実体は全体としての統一性の中にあるのではなく、周囲との脈絡を欠如したまま個別的に存在している。そうした断片的ともいえる実体はそれを感受する側の断片化ファイルセーブという感性に程よくマッチしている。そして都市から建築の内部へ入り込む時、そこでは建築の全体性或いは形式性への関心は素通りされ、ある一時身を委ねる内部空間の表皮にのみ身体的関心が発露する。ここでも建築の断片化されたインテリアの部位が心地よく受容されていくのではなかろうか。

こうした知覚環境の変化は私自身の全体形式性への興味を薄弱にする。そして既述の全体形式性をバイパスする篠原ミニマルの示唆と併せて、建築を構成している可能態アマルガムとしての部分への興味が高まった。そして、それを建築化することを考え始めた。しかしそこには2つの問題がある。1つはそれが何か或いはどういう概念であるのかということ。そして2つ目は建築を部分から構成しようという言葉が回収されてしまいそうな自らの思考の行き先が単なるトートロジーを回避できるのだろうかということである。建築はおしなべて部分の集積である。だから「部分から成る建築」という言葉が意味を持つとするなら、それは部分と思われているものが全体を包摂するまでになるような、意味や形の肥大化、転倒が画策されていなければならない。部分が部分としての自律性を確保しながら全体となるというような逆説の中にこの建築を定立できなければそれはトートロジーで終わってしまう。

IV 住宅へ

モニュメントも住宅もその表現の中心に根ざす志向は同質であろうと思う。全体の形式性をバイパスすること。そしてそこに何かを通過させること。

建築は最終的にある形を持つものである。更に建築という言葉が示すものは正に形式性の構築と言ってよい。だから完成形は存在する。しかしそうした全体形式をバイパスすることは歴史的にある必然であったことを指摘したが、現実社会の中でこの完成形への関心が実際薄弱になってきているように感じる。それは既にモダニズム建築がそれまでの様式建築のヒエラルキーを崩壊させた時に始まったことかもしれないが、現代において、我々の関心の対象は極度に断片化されている。その原因の一つは人々の知覚や記憶の環境が変化していることに関係している。記憶がデーターファイル化され、モバイル上で何処でも取り出せるようになってきた。記憶の全体性やその関連といったものが不要になり、断片化された映像やテキストがボタン一つで現前化されるようになってきた。それまで人々は断片化した情報を秩序化して自らの脳の棚に整理していた。しかし既述のとおり今日その必然性は余りない。とにかくファイルしてセーブしておけば良いのである。こうした断片化されたものをそのまま飲み込んでしまうような感性の習慣が断片化への指向を助長している。

更に、我々が受け取れる情報量は飛躍的に増大している。ウェブ上には動画が散乱している。環境は凄いスピードで情報を我々に提示している。一方受け取る側の能力はそれと同じ速さで増大はしない。従ってここでも我々の知覚は断片化されざるを得ない。

昨今都市とインテリアへの関心が高まっているがそれはこうしたことに関連しているのではないだろうか。先ず日本の都市を見るならばそこにあるカオス的状況は例えばヨーロッパの歴史都市が持っているような秩序感を持たない。そこでの物理的実体は全体としての統一性の中にあるのではなく、周囲との脈絡を欠如したまま個別的に存在している。そうした断片的ともいえる実体はそれを感受する側の断片化ファイルセーブという感性に程よくマッチしている。そして都市から建築の内部へ入り込む時、そこでは建築の全体性或いは形式性への関心は素通りされ、ある一時身を委ねる内部空間の表皮にのみ身体的関心が発露する。ここでも建築の断片化されたインテリアの部位が心地よく受容されていくのではなかろうか。

こうした知覚環境の変化は私自身の全体形式性への興味を薄弱にする。そして既述の全体形式性をバイパスする篠原ミニマルの示唆と併せて、建築を構成している可能態アマルガムとしての部分への興味が高まった。そして、それを建築化することを考え始めた。しかしそこには2つの問題がある。1つはそれが何か或いはどういう概念であるのかということ。そして2つ目は建築を部分から構成しようという言葉が回収されてしまいそうな自らの思考の行き先が単なるトートロジーを回避できるのだろうかということである。建築はおしなべて部分の集積である。だから「部分から成る建築」という言葉が意味を持つとするなら、それは部分と思われているものが全体を包摂するまでになるような、意味や形の肥大化、転倒が画策されていなければならない。部分が部分としての自律性を確保しながら全体となるというような逆説の中にこの建築を定立できなければそれはトートロジーで終わってしまう。

1.部分の全体性

建築の部分を考える時「架構」とか「空間」という建築固有の概念から導かれる柱梁、或いは床壁天井という「部分」は容易に想起される。そして多くの建築家がこれらを問題としてきた。しかし、こうした建築の本来的な部分は正に建築の固有性あるいは建築空間の固有性を規定する部位として特に意味を持つものである。建築の固有性ということは建築という全体概念と密接に関連することは言うまでもない。それゆえ全体形式性をバイパスしようとする時にどうもそうした部分を対象とすることには躊躇せざるを得ない。そこでこの固有性を一端はずして考えてみたい衝動にかられる。それは建築の本来性から遠のくことであり瑣末な問題に陥る危険を孕んでいることは承知している。しかしその上で敢えて建築をもっと人間との関係の中で捉えられないかそうした中で見えてくる部分とは何か?と考えてみた。

生態心理学者のギブソンは動物に意味を与える環境についてこと細かにその要素を拾い上げた*15 。その中にHut(避難所)がありそのHutの構成要素としてRoof、Wall、Opening、Doorwayを上げている。RoofとWallは動物を守る避難所の基本的な要素としてあり、Doorwayはそこへの入り口である。一方Openingはそれが無くとも避難所としての役目を果たすのであろうがそれを通して内外を視覚的に連続させるものとして動物に影響を与えるということである。

建築の部分性を人との関係で考えいく上でギブソンの観察は興味深い。建築の全体性と関連しない部分としてしかも人間との関係で大きな役割を果たすものとして窓がある位置付けを与えられている。窓を自律的な部分として扱えるのではないかという期待を持った。窓という部分をあたかも生物の如く図面の上に棲息させながら、この部分に生気を与え全体を包摂するような状態へと導く。そうした模索を始めた。窓という部位を建築内に縦横無尽に走り抜けさせた。窓を様々な方向に拡大コピーし、その結果としての建築を探求した。そして、窓が部分でありしかし部分が全体性へと溶解すること。そこに全体性からのバイパスがあり得るのではないかと期待した。

簡単な思考実験をしてみよう。黒い紙にそれより小さい白い紙を置く。最初は黒い地の中に白い部分があるのだが、この白い紙を横に引き伸ばし黒い紙からはみ出れば、白い紙は最早部分ではない。ここで白い紙を窓に置き換えてみるならば、窓を引き伸ばしていったならば全体の中に溶解する場合があるということを示している。つまり窓を部分として扱いながらも壁と言う地の面を突き抜け縦横無尽に次なる面へと連続させる時、部分でありながら部分性が消えていく。部分を鮮明化しつつもそれが消滅しても見える。この時部分は全体をも鮮明化している。つまり部分と全体がシグナルのように点滅している状態が生まれてくる。ここに窓が全体性のバイパスとして機能し始めるのを感じた。

2.拡大された部分がひきおこすこと

「窓の拡大コピー」が二つのことを引き起こしてくれるのではないかと期待した。一つは窓がその形式を踏襲しつつ変化していくというその変形過程でその窓を構成するガラスという素材が違う何かに移行していくということ。二つ目は窓が延々連続することにより、窓が一般的に持っている機能を超えて、内外部の風景との新しい関係を持ちうるのではないかということである。

一つ目の点について記してみよう。素材というのは建築を考えていく上で、極めて社会的な意味を多く担ったものである。ミニマルアートの例が示した通り、アートがその自律性を標榜しながらこの素材性が外部性を担ったというフリードの指摘はこの素材性に社会的意味が付与されているという見方を前提としている。そして質料がこうした言語的フィルターにかかってしまうことは免れ得ないものの、その言語的コンテクストへの回収からの逃走は不可能ではない。

篠原・ミニマルアートが示したように素朴な素材がコンテクストを換えて提示するということにより強度を獲得できたのはその良い例である。こうした言語フィルターからの逸脱はコンテクストの変化だけでなく、素材の形の変化からも生じると思われる。それは素材が形とセットで言語化されているからである。たとえば豆腐。豆腐は四角いものとして言語化されている。だから四角錐の豆腐があったらこれは一見プラスティックか大理石に映るかもしれない。ガラスも普通窓に使われる形があるもので、それとセットとなってガラスの知覚が成立するようになっている。そこで、窓をひたすら引き延ばす、その時こうした理由から、何か別種の物へと移行するであろうと期待したのである。普通のガラスとはちょっと違う何かに映ることが意図されたのである。

さて、窓を引き伸ばすことでおこるであろう2つ目の点であるが、それは視線の問題である。ギブソンが開口部にどのような思い入れを抱いていたか細かく知る由もないのだが、それは、避難所という観点からすれば、外から見れば、中を伺い知る部分であり、中からは外を伺い知る部分であったはずである。要は敵との関係を知る部分である。現代の日本の住宅において外敵という概念との関係を問うことはあまり適切とは思えないが、しかし、開口部を通して外から見られてしまうこと、そして中から(やはり)見えてしまうことは相変わらず窓の担わざるを得ない機能なのである。ところが、窓の連続はある高さから、視界は空へと広がる、場所によっては、人が現れない方向に(例えば森に)広がる。そうすると、実際その窓の性格はかなり決定的に異なる。そちらに向かって住人はかなり無防備に変化するのである。その変極点がひとつの連続体の中に現れてくることがこの窓の引き伸ばしによって現れてくるのである*16。

以上二つの変化はドラスティックな見え方の変化ではない。例えば写真などの中で顕在化しにくい類いの変化かもしれない。しかしそこで建築が少し変化する。全体に散りばめられた部分の山積はこうした小さい変化の積分として建築のありようを少しずつ動かす力になると思っている。

篠原・ミニマルの示す質料的なるもの、自作都市モニュメントに見た質量的なもの、自作住宅に見た部分的なもの。これらは全体形式のバイパスを通過するものである。全体形式のバイパスは既述のとおり、歴史的流れの中にある。その意味で広義のポストモダンであり現代の状況の根に横たわっているものだと思われる。だからどこかしら多くの建築にこのバイパスが横たわっているようにも見える。しかし問題はそこを意識的に取り出すこと。その中に建築の全体形式を構成していく可能態アマルガムのごときものを通過させていくこと。そこに僕の興味はある。そして長々と書いたが、この質料やら質量やら部分と呼んでいる可能態アマルガムとは実は一言で言えば、ロゴス化しにくいものに潜む様々な様態のエネルギーのようである。しかしそのエネルギーを放置せず何らかの網をかけていくこと。何らかの「形」で顕在化させること。そこにいろいろなことがおこりそうな予感がしているのだが。

初出:『建築技術』2002年5月号